アルペンガイド尾瀬

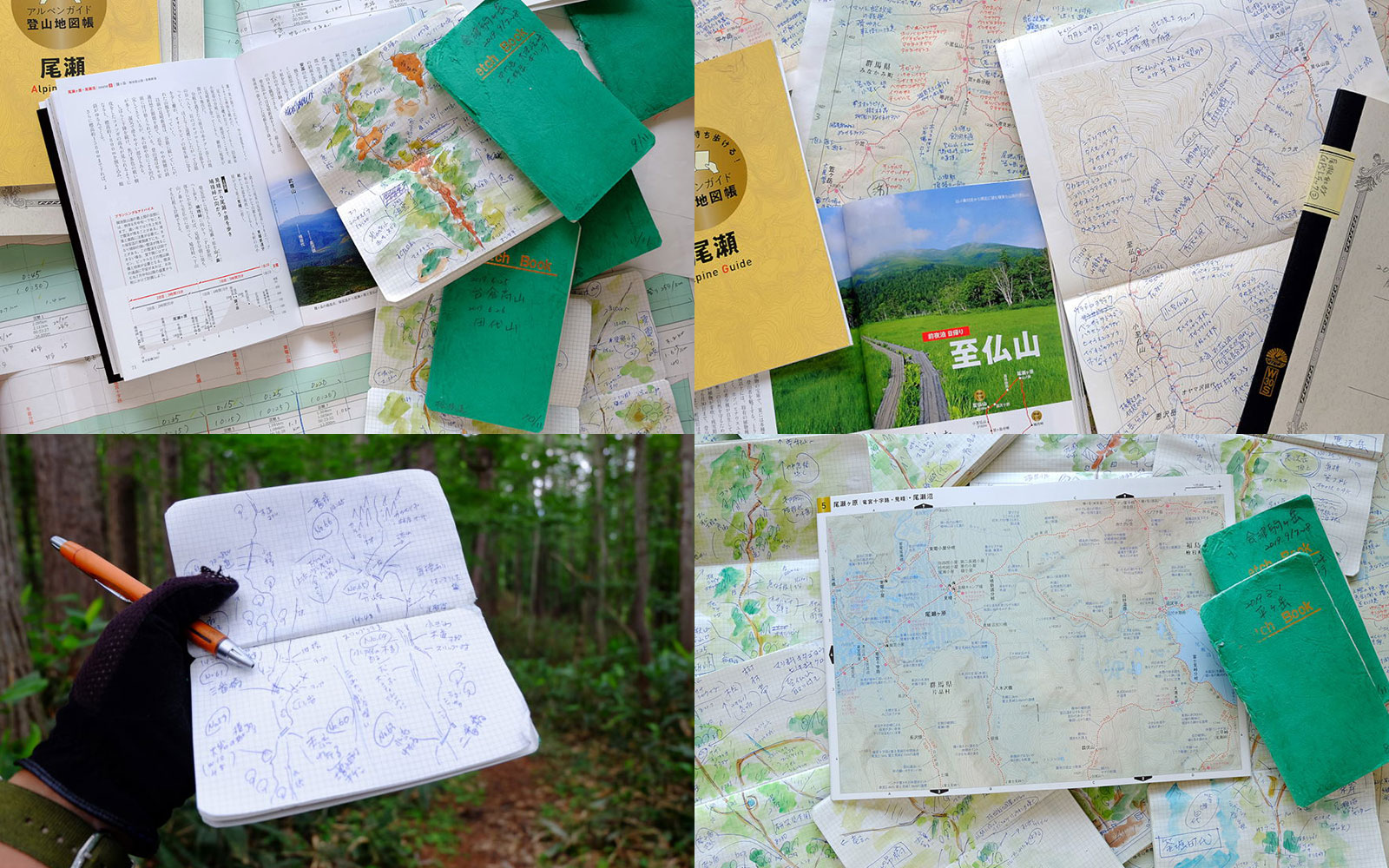

山行計画のディクショナリーとして長年、登山者に親しまれてきた信頼のガイドブック、アルペンガイドの尾瀬エディション。尾瀬と周辺の山々の一般的な登山コースをほぼ網羅。収録したコースの解説は、尾瀬に精通した著者による綿密な実踏取材に基づいています。最新エディションは、取り外して持ち歩ける登山地図帳が付属。コースマップもより詳しく、より見やすくリニューアル。

収録コース 尾瀬ヶ原・尾瀬沼

歌い継がれる憧れの地、尾瀬の2大エリア

コース(1) 尾瀬ヶ原 誰もが思い描く尾瀬の風景、本州最大規模の湿原を歩く

コース(2) 尾瀬沼 燧ヶ岳を映す山上湖、夏の湖畔はニッコウキスゲの花園

サブコース 尾瀬沼山峠から小淵沢田代へ

サブコース 尾瀬沼山峠から抱返ノ滝を経て七入へ

コース(3) 尾瀬沼・尾瀬ヶ原 白砂峠を越えて山上湖から広大な湿原へ

コース(4) アヤメ平 「楽園」の姿を取り戻しつつある山上湿原

サブコース 富士見下から富士見峠を経て見晴へ

サブコース 富士見峠から白尾山・皿伏山へ

コース(5) 三条ノ滝 裏燧林道 燧ヶ岳北麓の傾斜湿原をめぐり、尾瀬の名瀑へ

サブコース 小沢平から三条ノ滝・赤田代へ

コース(6) 至仏山 太古に誕生した尾瀬のシンボル、高山植物の宝庫

コース(7) 笠ヶ岳 大展望に恵まれた尾瀬の隠れた名峰

コース(8) 燧ヶ岳 御池登山道・見晴新道 尾瀬のシンボルにして東北の最高峰

コース(9) 燧ヶ岳 ナデッ窪・長英新道 尾瀬沼から開拓の道を登る

コラム1 尾瀬のビジターセンター

コラム2 尾瀬に咲く花|サワラン ミズバショウ リュウキンカ タテヤマリンドウ ヒオウギアヤメ ワタスゲ ヒツジグザ カキツバタ ニッコウキスゲ キンコウカ ノアザミ サワギキョウ ミズギク ワレモコウ ヤナギラン コオニユリ オサバグサ タムシバ シラネアオイ オヤマリンドウ ベニサラサドウダン トリカブト ウラジロヨウラク タニウツギ ジョウシュウアヅマギク ホソバヒナウスユキソウ チングルマ タカネバラ タカネナデシコ オゼソウ ハクサンシャクナゲ シブツアサツキ イブキジャコウソウ ハクサンコザクラ シナノキンバイ タカネシオガマなど58種

収録コース 尾瀬周辺の山

池塘きらめく山上の湿原を育む麗しき山々

コース(10) 会津駒ヶ岳 登山者を魅了する「山上の庭園」を抱く郷土の名山

サブコース 会津駒ヶ岳から大杉岳を経て尾瀬御池へ

サブコース 会津駒ヶ岳からキリンテへ

コース(11) 平ヶ岳 ロングコースをたどり美しき山上湿原へ

コース(12) 田代山 帝釈山 山頂一帯に湿原が広がる南会津の名山

コース(13) 台倉高山 帝釈山 初夏にオサバグサが咲く静かな深山

コース(14) 鬼怒沼 機織姫の伝説を生んだ鬼怒川源流の山上湿原

コラム3 テント泊で歩く尾瀬

コラム4 尾瀬と自然保護運動

収録コース 残雪期の尾瀬

いつか訪ねたい白き湿原と凛々しい山々

コース(15) 鳩待峠から尾瀬ヶ原へ

コース(16) 大清水から尾瀬沼へ

コース(17) 鳩待峠から至仏山へ

コース(18) 尾瀬沼山峠から燧ヶ岳へ

コース(19) 駒ヶ岳登山口から会津駒ヶ岳へ

インフォメーション

尾瀬へのアクセス|尾瀬の登山口ガイド|尾瀬の山小屋ガイド|立ち寄り湯ガイド|行政区界・地形図|問合せ先一覧|主な山名・地名さくいん

アルペンガイド登山地図帳 尾瀬

[1]鳩待峠・至仏山・笠ヶ岳1:25,000 [2]アヤメ平・富士見峠・一ノ瀬1:25,000 [3]大清水・物見山・鬼怒沼1:25,000 [4]尾瀬ヶ原(山ノ鼻・ヨッピ吊橋) [5]尾瀬ヶ原(竜宮十字路・見晴)・尾瀬沼1:25,000 [6]尾瀬沼・尾瀬沼山峠・抱返ノ滝1:25,000 [7]燧ヶ岳・三条ノ滝・尾瀬御池・小沢平1:25,000 [8]平ヶ岳・台倉山・平ヶ岳登山口1:25,000 [9]大津岐峠・キリンテ・駒ヶ岳登山口1:25,000 [10]会津駒ヶ岳・中門岳・駒ヶ岳登山口1:25,000 [11]田代山・帝釈山・台倉高山1:25,000

登山地図・ハイキングマップ受託制作

実踏調査から印刷用データ・アプリ用データ(カスタムマップ)作成まで、登山雑誌・書籍における豊富な取材経験と制作実績をもとに、見やすく使いやすい登山地図・ハイキングマップを受託制作します。

登山道・ハイキングコースの巡視、レポート

熟達した取材スキルで、コースの特徴や魅力を克明に記録するとともに、登山者目線で、コースの歩きやすさ、わかりやすさなどを評価、現況と改善点をレポート。持続可能な登山道・ハイキングコースの整備・管理へとつなげていきます。

地図読み講習会

登山者・ハイカー、トレイルランナー、ウォーキング指導者、ビジターセンター職員の方などを対象に地図読み(読図)講習会を行っています。受講者はこれまで延べ約2000人、日本の基本図である国土地理院地形図の読み方やコンパス(方位磁石)と組み合わせた使い方を分かりやすくレクチャーしています。

登山地図制作・地図読み講習会のお問い合わせ・ご相談はこちらをご覧ください。